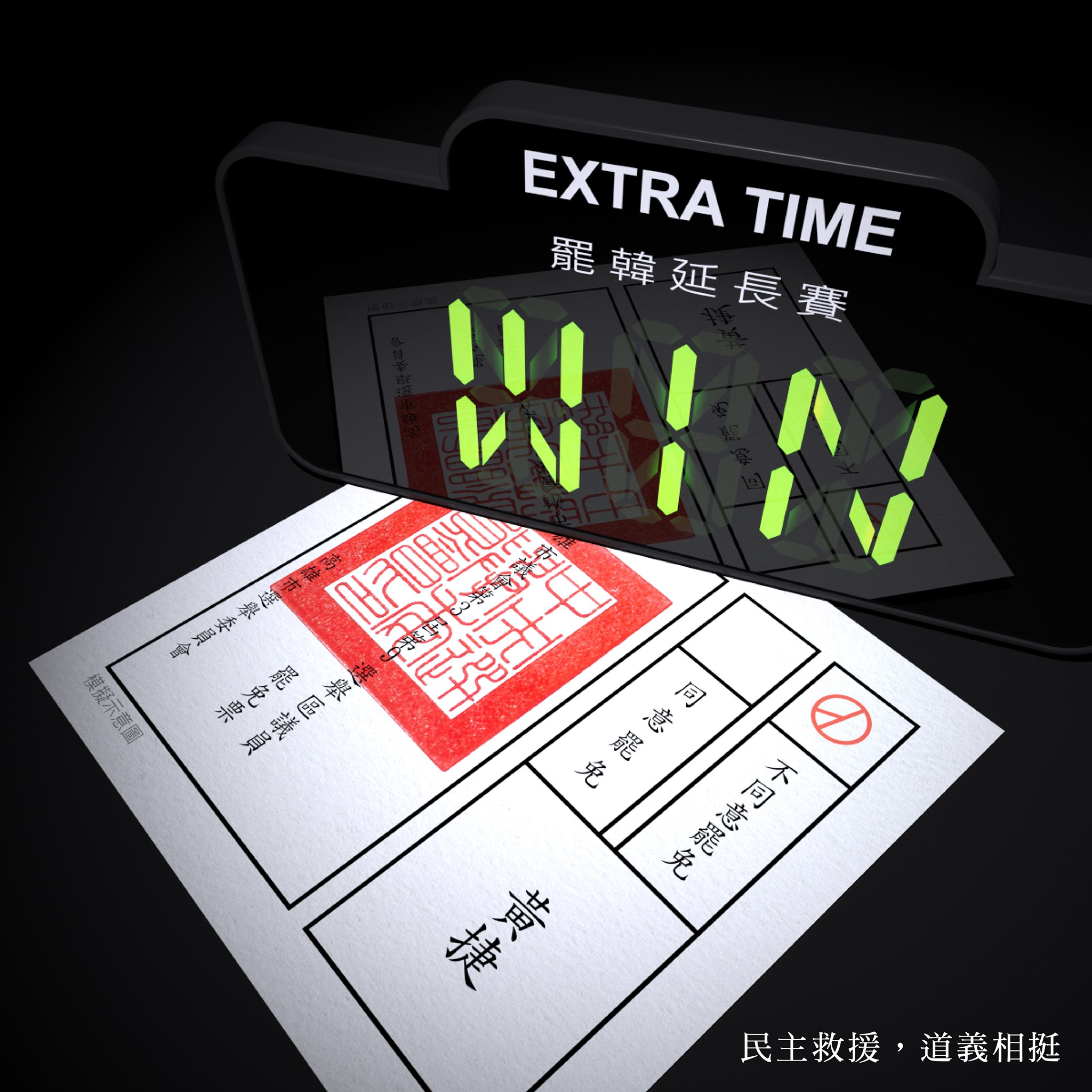

【獨立建國路上,不能沒有陳柏惟】聲明稿

2021/10/09 10月23日,返鄉吧!雖然一張票要投兩次有點煩,但沒辦法,這是屬於台灣人的艱難。 疫情仍在全球蔓延,但危機成了轉機;繼民主轉型後,台灣再次全球注目的焦點。從「Taiwan Can Help」、民主友邦餽贈疫苗、國產疫苗上市、人民接種率至今迅速達到六成,台灣也成為少數在三個月內將疫情控制穩定的國家,原本說我們「神話破滅」的外國媒體,又再度稱讚我們是「奇蹟模範生」。 但我們都知道,神話、奇蹟都不是平白發生,而是仰賴一群人努力不懈的奮鬥;而台灣面對的艱難,就是除了努力防疫之外,更要面對與中國、中國國民黨的鬥爭。 別的國家面對疫情,需要專心應付的只有病毒,而中國國民黨的存在,讓台灣人民還要同時對付裡應外合、趁亂捅刀的中國人。 別的國家面對疫情,擔心的是感染喪命與後遺症,而中國國民黨的存在,讓台灣的民主尚未染疫就出現大小不一的併發症。 具體舉例來說,在全球疫苗極度短缺的局面下,中國國民黨卻存心刁難要求政府一個月內籌集四千萬劑疫苗,而心智正常的立委們,包含柏惟在內,投下了反對票,因為那是一個不切實務考量的提案,然而,陳柏惟卻被集火鬥爭,甚至將之抹黑成不願防疫、禍害鄉親。 而這些低級的手段,隨著朱立倫當選中國國民黨黨主席變得更加劇烈,全黨集結罷免柏惟的態勢也更加明顯;因為他們見不得台灣變得強大,當然,也容不得致力於此的柏惟。 如果你網路搜尋「罷免陳柏惟」,第一個建議搜尋很可能是「罷免原因?」;但如果你網路搜尋「韓國瑜」卻只會出現「前妻」、「汕頭火鍋」、「塞子」等詭異的關鍵字。 這意味什麼?沒人好奇韓國瑜為何被罷免,因為市政敗壞的事實就擺在那裏;而為什麼要罷免陳柏惟,到現在都還沒提出一個像樣的原因。 幾十年來,中國國民黨憤恨、嫉妒、害怕那些知道為何而戰的台灣人,他們憤恨於柏惟能夠大方地主張台灣獨立建國,嫉妒柏惟明白地說出自己的志向。跟柏惟相比,中國國民黨的「中心價值」根本說不出口,他們如何能夠在台灣這個島上承認自己的志向其實是要毀滅台灣的主體性? 除了這個「難言之隱」,當然也因為事實上柏惟是非常盡責的立委,不僅出席率跟參與表現難以挑剔,地方選民服務也盡了最大的努力。 柏惟是個台灣主權獨立意識旗幟鮮明的新生代立委,立場無比堅定,在立法院國防外交委員會這種高度壓力的環境下也表現出色。他給人驍勇善戰、言詞激烈的形象,是因為心中有著無法退讓的信念。 柏惟在當選時被說成是「神話」,他用大開大闔的姿態,讓顏家幾乎壟斷的台中海線首次翻轉,讓「被家族事業束縛的寬恒」得到自由。 不過,知道事情運作原理的人,通常不會相信神話,或者奇蹟。這是台灣人意志的展現,他們第一次看見了顏家以外的未來。 當然你也可以覺得找立委銷罰單是最重要的事情,但如果你的立委可以讓台灣變成更強大的國家,扮演更完善法律政策制定與監督的角色,為什麼你要滿足於那幾張罰單?如果你可以成為驕傲的台灣人,擁有令人驕傲的民主轉型、符合社會正義的經濟、保障基本人權價值,為什麼你要當中國的一省,並持續的忍受被中國用極盡手段的恐嚇? 請你問問自己這些簡單的問題,你就會知道陳柏惟不能被罷免的原因。 10月23日,讓我們一起挺住台灣的民主價值與尊嚴! 如果你是台中第二選區的選民,懇請你務必要出門投下「不同意罷免」。如果你當初投票給柏惟,你再投這一次正因為那一票已經被證實是正確的抉擇,不應該被少數人否定與愚弄。如果你當初沒有投票給柏惟,這一次的「不同意罷免」讓你有機會加入正確選擇民主價值、抗中保台的機會。 如果你不是台中第二選區的選民,也請加入協助催出「不同意罷免」的票以及消毒惡意流言的行列,因為我們不願意看到台灣的民主與人民的意志被所有隱藏在這波罷免行動的惡霸勢力吞噬掉。 10月23日,讓「不同意罷免」柏惟的選票,再一次讓他們知道,我們抗中保台的決心!